ビジネスにおけるコーチングとは?ティーチングとの違いを徹底解説!

2021.05.17

今月の研修:コーチング理論(基礎1)

近年、ビジネスの場で関心が高まっている「コーチング」という人材育成方法をご存じですか?

簡単に言うと「相手の能力を引き出し、自主的な成長を促すコミュニケーション」のことです。ビジネスだけでなく子どもの教育やスポーツ指導など、さまざまな場面で活用できます。

ですが、多くの育成現場で用いられているのはコーチングではなくティーチングです。そこで今回はこれら2つの育成方法を分析し、それぞれの特徴や使い分け方をお伝えしていきます。

ティーチングとコーチングの違い

ティーチングもコーチングも人材育成方法ではありますが、明確に違いがあります。まずはそれぞれの意味を見てみましょう。

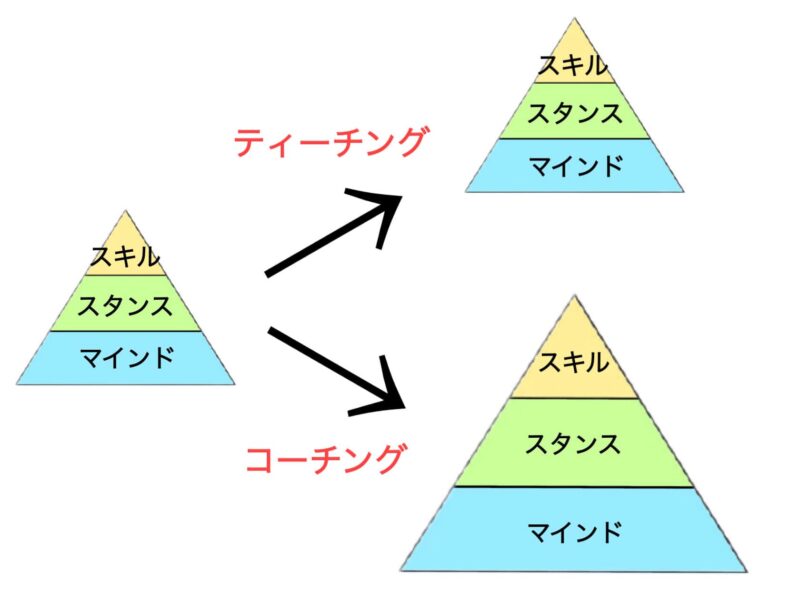

- ティーチング:具体的なやり方・ノウハウ(=スキル)を教えること

- コーチング:スタンス・マインドにアプローチすることで、スキルを自ら発掘・取得できるようにする(=自主的な成長を促す)こと

これが何を意味するかを示したのが下の図です。

ティーチングだけの場合は指導者以上のスキルを身につけさせるのは難しいですが、コーチングを行うことで指導者よりも能力を伸ばすことが可能になります。たとえば、監督よりも高い能力を発揮するプロスポーツ選手が良い例でしょう。コーチングを受けると、教わったことのみに留まらず自主的に学びを広げていくので、成長の可能性が高いのです。

また、ティーチングはその場だけの一時的な学びになってしまうことが多々あります。学校の授業を思い浮かべてもらうと分かりやすいかもしれません。その場では授業内容を理解できても時間が経つと忘れてしまったり、他の分野で学びを活用しづらかったりした経験のある方は少なくないのではないでしょうか。

ティーチングではスキルのみを磨くので、このような状況に陥りやすい傾向にあります。それに対してコーチングは持続性と汎用性があるのが特徴です。スタンスやマインドを磨くことで物事に対して取り組む姿勢や目標設定の仕方を身につけられるため、モチベーションを高く維持でき、他の分野でも幅広く学びを活用できます。

ティーチングとコーチングの使い分け方

このように書くと、まるでティーチングは良くない育成方法のようにも感じられるかもしれません。ですが、ティーチングもまた必要な手段です。

何かにつけてコーチングを用い「なぜそう思うのか」、「何の目的で行うのか」といったことを確認していてはキリがありませんし、かえって混乱させてしまったり、成長が遠回りになってしまったりします。

たとえば、新入社員に対して社内システムの使い方を説明する時には、実際に操作しながら端的に説明した方が理解してもらえるでしょう。一方で、目標設定シートを作成してもらう際には、そもそもの企業理念や事業部の方針を伝えたうえで作成する目的を説く方が、マネジメントしやすいと思います。

このように、教える相手や指導内容に応じてティーチングとコーチングを上手く使い分けることが大切です。

コーチングを行う際の注意点

コーチングは大きな力を持っています。正しく行えば大きな効果を得られますが、間違ったコーチングをしてしまうと育成どころか成長を阻害してしまい、場合によっては取り返しのつかないことになりかねません。ですから、コーチングを行うにあたってはいくつか重要な注意事項があります。ここでは、その中の1つをご紹介しましょう。

それは「言葉の額面や物事の表面だけを見て判断しないこと」です。

たとえば何度も注意しているのに、タスクを頻繁に見落とす社員がいたとします。その理由を聞いた時、「途中まで取り組んでいたところに電話がかかってきて、そのまま忘れてしまいました」、「時間が無くて先延ばしにしてしまいました」などと言われたら、あなたはどうしますか?

一般的なコーチングでは、「答えは相手の中にある」という考えのもと、相手の主体的な気づきを促し、自身で解決方法を見つけてもらおうとします。この考えは、コーチングについて少しでも学んだことがある方であれば誰もが知っていることでしょう。

ですが、A&PROは違います。限られた時間で確実に結果を出すためには、相手の中に答えがない状況も想定しなければならないからです。少なくとも「今の状態の相手」では答えを持っていないという場合、一般的なコーチングでは根本的な解決ができません。 実際、このようなケースは少なからずあります。だからこそ、A&PROでは「必ずしも答えが相手の中にあるとは限らない」と考えているのです。

そのため、時には問題が起きた原因や解決方法をコーチ側から提案することもあります。とはいえ、それを押し付けることは決してしません。あくまで相手の主体性を尊重し、自ら決断してもらうことを大切にしています。

また、そもそも根本的な原因を把握することが必要なので、ミスをしてしまう本当の理由を見つけなければいけません。睡眠不足や残業によるモチベーションの低下などが原因だった場合、せっかくのアドバイスも効果が出ず、問題は再発してしまうでしょう。ですから、表面上だけでなくしっかり深いところまで見ることが重要なのです。

これから研修を受ける方々へ

今回触れた内容は、コーチングに関わるほんの一部でしかありません。社員のマネジメントが重視されている今、人事や管理職の方にコーチング研修を受けさせる企業も増えてきていますが、一朝一夕で身につくものではないのでかえって苦労しているケースもあります。

ですが、A&PROではじっくり時間をかけながら実践的な学びを通して確実にコーチングを身につけていくことができるので、興味のある方はぜひお気軽にご参加ください。

※無料で実際の研修を体験できます

向上心が高く、周りのために努力できるあなたを、A&PROは心より歓迎します。

研修で学んだこと

- マグレガーのX理論とY理論

- マズローの欲求5段階とニーズ

- コーチングの領域

ログインするとコメントすることができます。

新着コメント