アドレナリン大放出!緊急中毒になっていませんか?

2023.02.28

今月の研修:社会人の持つべき習慣(公的成功)

仕事や学校の課題に取り組んでいてどの瞬間に気持ち良さを感じますか?

仕事を達成した瞬間かもしれませんし、他のメンバーと意見交換をする瞬間かもしれません。中には、短い期限に追われながら創意工夫している瞬間の人もいるでしょう。

でも実はそれ、アドレナリンが出ることで興奮し気持ちよくなっているだけかもしれません。そのような人は緊急中毒に陥っている可能性があります。

あなたは大丈夫ですか?

活動の特徴を掴む

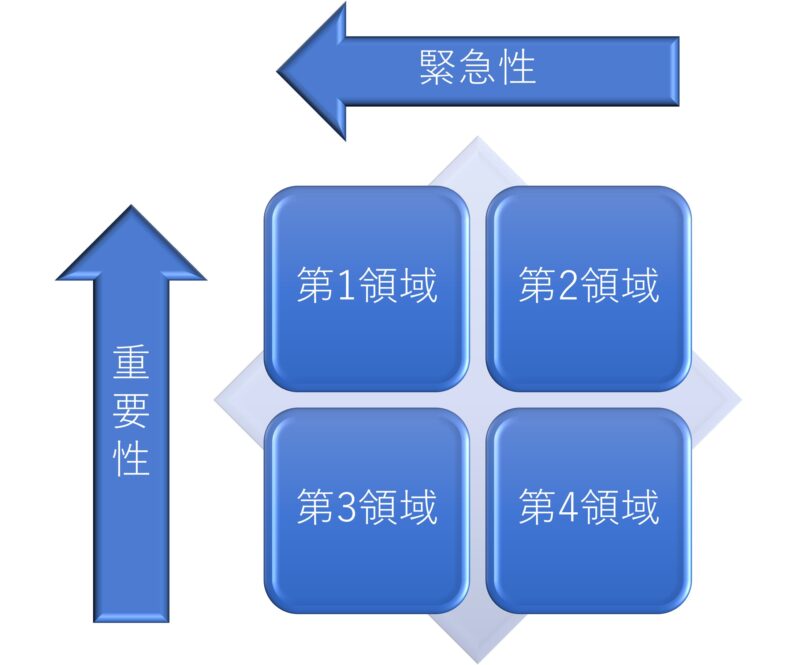

我々の行う活動は緊急性と重要性の2つの軸に基づき4つの領域に分類することができます。

- 第1の領域:緊急性も高く、重要性も高い最優先に行うべき領域

- 例 緊急で決まった会議、災害、期限間近の課題

- 第2の領域:緊急性は低いが、重要性は高い領域

- 例 将来に向けた勉強、一週間後の発表資料の作成

- 第3の領域:緊急性は高いが、重要性の低い領域

- 例 友人からの急な電話、生産性のない会議

- 第4の領域:緊急性も重要性もない領域

- 例 寝る前のYoutubeの閲覧、友人との無駄話

過去の自分の活動を振り返ることで、自分がどの領域での活動が多いのか分析することができます。その際、第2の領域が多い人が理想的であると言えます。

緊急中毒とは

実は、第1の領域と第4の領域が多い人は危険な状態にあります。これは、緊急中毒に陥っている可能性があるからです。

第1の領域の活動は、緊急性も重要性も高いため、必死になって取り組むことでしょう。その際、アドレナリンが大量に放出され、「今、自分は仕事をしている」という満足感を得られます。また、活動を達成した際には、非常に大きな達成感を得ることができるでしょう。しかし、この状態に陥った後には休憩が必要になります。第1の領域の活動が終わると、休憩のために第4の領域の活動をしてしまうのです。

もちろん個人差はあると思いますが、締め切り間際の課題を期限ギリギリに終わらせ、その後に友人と無駄話をしたり、無駄にSNSを見て時間を潰してしまった経験がある方も多いのではないでしょうか?

第4の領域に時間を使ってしまった結果、次の活動が遅れることで緊急性が発生し、再び第1の領域で活動する。その後、再び休憩をとるために第4の領域で活動する、このような繰り返しに陥ることを緊急中毒と言うのです。

本人からすると、充実感に満たされているかもしれませんが、非効率的でいつミスが起きてもおかしくない状態です。このような状態からはいち早く脱出する必要があります。

過去の経験

かつて、私も緊急中毒に陥ったことがあります。大学1年生のとき、大学の授業を限界まで取り、バイトも実施し、サークル活動にも勤しんでいました。多くの実施すべき活動に追われ、大学の課題を期限ギリギリに実施することが多々あったのです。

24時締切の課題を24時近くまで行い、その後達成感に満たされた私は、必要のないSNSの閲覧に時間を費やしていました。その結果、次の課題も期限ギリギリに実施することになり、第1の領域と第4の領域を繰り返していたのです。まさに緊急中毒に陥ってしまっていました。

この状態から抜け出すため、第2領域を増やすことに着手しました。第2領域とは、緊急性は低いが重要性が高い領域。つまり、課題を期限に余裕を持って実施するよう心がけたのです。ここで大切になったのは以下の2点です。

- 課題が出た時点でいつやるか正確に決める

- そのほかの時間はその課題のことを考えない

いつやるか正確に決めるというのは、日付だけでなく時間まで指定するということです。思い付きで課題を実施するのではなく、決められた時間に時間内で終わらせるように工夫します。

私はこの2つの中でも特に後者が大切だと考えています。緊急中毒に陥っていた時期は、次の課題をやらなければ行けないという焦燥感が常にありました。それがストレスとなり、私にのしかかっていました。もしかしたら、それが第4の領域の活動をしてしまう原因になっていたのかもしれません。

上の2点に気を付けるようにしてからは焦燥感に駆られることもなく、ストレスも減少しました。第1領域の活動を減らし、第2領域の活動を増やすことが大切なのです。今後の活動においても、第2領域の活動を増やし、健康的な生活を送れるよう活動していこうと思います。そのためにも、今後自分に必要になる力や、しておくべき準備を考え、先に先に行動することも忘れないよう気を付けます。

これから研修を受ける方々へ

今回の研修では7つの習慣のうち後半の5つを扱いました。どれも非常に大切な習慣です。私がピックアップしたのは「重要事項を優先する」に関する内容でしたが、皆さんにも他の習慣も知っていただきたいです。

本読むだけでも学びを得ることはできますが、研修に参加することでより大きな学びを得ることができます。ぜひ、研修に参加してください。お待ちしております。

研修で学んだこと

- 重要事項を優先する

- Win-Winを考える

- 理解してから理解される

- 相乗効果を発揮する

- 刃を研ぐ

ログインするとコメントすることができます。

新着コメント