身につけるべき対応のレベルは?~歯科医院の対応を考える~

2020.10.20

今月の研修:マナー研修

今回の研修では、お客様対応の種類を分類し、その具体例をメンバーで出し合い検討しました。分類して考えることで初めて対策が見えてくるのだと実感し、私の将来の夢である歯科医院開業、その患者さんへの対応について考えてみました。

分類して初めて対策を練ることができる

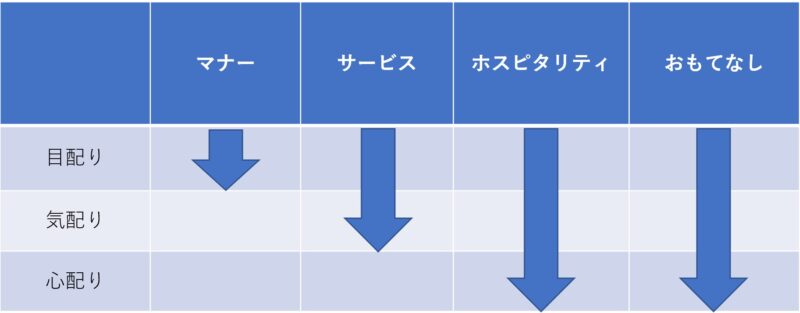

A&PROでは、お客様対応の種類を、マナー、サービス、ホスピタリティ、おもてなしの4つに分類します。そして目配り、気配り、心配りを合わせて考えます。

目配りとは、その場を観察し、ずれや間違いがあれば元の正しい形(マニュアル通り)にすることです。これはマナーを守ることに必要となります。マニュアルを見てその通りに動くことでマナーは守れます。

気配りとは、気持ちを察し顕在ニーズ(お客様自身が自覚しているニーズ)に応えることです。サービスを提供するには目配りと、さらにこの気配りが必要です。お客様が訪れる理由は、顕在ニーズを満たすためです。それを満たすサービスを提供するには、お客様を観察することや、お客様の気持ちを察することが必要です。

心配りとは、我が事として潜在ニーズ(お客様自身が自覚していないニーズ)に応えること、さらに感動を与えることをいいます。ホスピタリティ、おもてなしは、目配り、気配り、さらにこの心配りができなければ提供できません。お客様自身は気づいていないけれども実は心の底で欲している潜在ニーズを満たすことで、ホスピタリティを提供でき、さらに感動を与えられるものがおもてなしです。

このように分類することで、身につけたい対応はどのレベルなのかということ、そしてそのための対策を考えられるようになります。

私には将来歯科医院を開業するという夢があります。今までは漠然と患者さんにまた来たいと思ってもらえるような医院にしたいとだけ考えていましたが、この研修を踏まえて患者さんへの対応を分類し具体的に対策まで考えることができました。

医院を清潔に保つことや、道具の消毒、手袋やマスクの着用、これらはマナーであり、顕在ニーズである歯の治療を提供すること、そのために常に新しい技術や知識を身につけることはサービスであると分類しました。さらに、予防歯科に携わることで、がんや心臓病、脳梗塞などにかかりたくない(歯周病はこれらの原因のひとつ)といった潜在ニーズにアプローチすることができると考えました。

この予防歯科を実現するには、患者さんの予防に対する意識改革、そして定期的な検診とクリーニングが重要です。予防歯科についての最新の知識を常に身につけること、その知識を患者さんに提供することはホスピタリティとして行い、さらに患者さんにまた来院してもらうための工夫、例えば、患者さんの歯の容態から一人一人にあった歯の磨き方の指導をするなどの、おもてなしが必要であるという考えに至りました。

このように具体例を分類し検討することで足りないものがなにか、身につける必要があるものはなにかが見えるようになります。

これから研修を受ける方々へ

人と関わる以上、人からよい印象をもたれたい、人に何か価値を与えたいとみなさん考えると思います。その漠然とした思いを実現するには、対応のメカニズムを理解することが必要です。この研修では、そのメカニズムを学ぶことができ、今まで漠然としていたものが可視化できるようになります。その上で自分の足りないものを見つけ対策を練ることが、人と良好な関係を築く一番の近道です。

研修で学んだこと

- 挨拶をする理由

- 深いお辞儀ができる人間性が大切

- 第一印象は6秒→身だしなみが大事

- 真実の瞬間(15秒)で企業のイメージが決まる

- マナー、サービス、ホスピタリティ、おもてなし

- 目配り、気配り、心配り

- 感動を与えるおもてなし=潜在ニーズにアプローチ

ログインするとコメントすることができます。

新着コメント