リーダー視点で考える"遊び心を発信する組織"の作り方

2021.11.19

クレド10.顧客に感動を〜高水準のサービスを追求し続ける〜

感謝だけではなく、感動を与えてこそ、顧客に真の満足が生まれます。顕在ニーズに迎合せず、常に潜在ニーズにアプローチし続けます。顧客にファンになってもらう為に、まずは自分たちが組織のファンになるよう責任ある行動をしていきます。

今の時代の最高のサービスとは

似たようなサービスが乱立し、レビューを発信するのが容易になった今の時代、顧客のワクワクを先回りすることが差別化に繋がると考えています。そんな高水準のサービスを追求するには遊び心を発信する組織を作ることが大切です。

そこで今回の記事ではリーダーとしてどのように『遊び心』を発信する組織を作るかについて考えます。

そもそも遊び心とは?

遊び心とは何だと思いますか。

…

ビジネスにおいて遊び心を持つなんて!と否定的な意見を持つ人ももしかしたらいるかもしれません。しかし、遊び心とふざける心は全く違います。

遊び心:自分本位だけではなく他人が求めるものを探求する気持ち

ふざける心:他人のことを考えず自分がやりたいことをやろうという気持ち

遊び心を持つことが、顧客のワクワクを先回りして捉え、顧客に感動を与えることに繋がります。

以前Airbnbで宿泊した際に、ある一室に芝生のような絨毯が敷かれ、動物の人形やミニテントが設置されていたことがありました。この時に私はすごくワクワクし、ここまで楽しませてくれるのか、と感動したことを覚えています。

今回の記事では顧客が"期待値を大幅に超えた際に感じるワクワク"に焦点を当てて、リーダーとしてどう組織を作り、環境を整えるかについて考えます。

どのように遊び心を持たせるか

遊び心を持たせるには悪い組織状態ではないことが大前提だと考えます。険悪なチームの中で遊び心を持ったアイデアが出てくるイメージは少なくとも私にはありません。ただ、成果が出ているチームでも淡々とこなしている組織、ガチガチにマネジメントされている組織では遊び心を持ちやすい環境とは言えません。つまり、成果やチームの雰囲気があった上で理想である”遊び心を発信する組織”が存在するのです。

私は遊び心を持たせるために以下の3つの要素が必要だと考えます。

- 時間的余裕

- 心理的安全性

- 遊び心を実現してくれる組織風土

これらの要素を入れるためにリーダーとして取り組むべきことは以下の3つであると考えます。

- メンバーの思考時間を増やすこと

- 出てきた意見には称賛を繰り返すこと

- 出てきたアイデアをとりあえず形にすること

1.メンバーの思考時間を増やす

メンバーに遊び心を持たせるには相手目線で考える時間的余裕が必要です。メンバーをマイクロマネジメントして時間的余裕をなくしていませんか。作業を効率化して時間的余裕を作るなど管理された時間を減らして自由に思考できる時間を増やしましょう。

2.出てきた意見には称賛を繰り返す

遊び心は持っていても発信できないというメンバーもいます。そういったメンバーには意見を求め、意見を出したことに対して称賛をし、「意見を言うこと」に対する心理的安全性を確保しましょう。たった一回では心理的安全性を確保できないため、他メンバーの意見に対しても全体に見えるように称賛を積み重ねることが大切です。

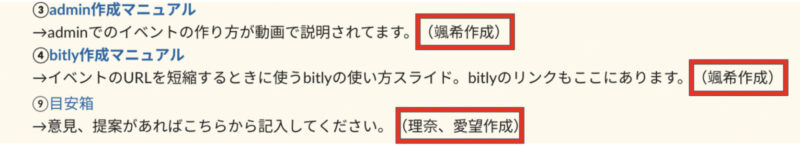

3.出てきたアイデアをとりあえず形にする

アイデアが出た際はそれを形にしましょう。思っている以上にメンバーからの意見は的を射ていることが多いように思います。どんなアイデアも実行されなければ意味がありません。

私はミーティングでアイデアが出たら最低1つはいつまでに誰がやるかまで決めて行動に移せるようにしています。ミーティングで何も決まらないのなら、そもそもやる意味がないと最近は考えるようになりました。

アイデアを形にしていくことが、意見をきちんと反映してくれるというメンバーからの信頼につながるでしょう。

まとめ

今回の記事ではリーダーとしてどのようにメンバーが『遊び心』発信する組織を作っていくかについて考えました。いきなり組織が活性化されるわけではなく、メンバーが遊び心を持ち、それを言ってもいいと思えるということが必要です。せっかくチームで行うのならばメンバーのいい意見を取り入れる環境を整え、シナジーを図れる組織を目指しませんか。

ログインするとコメントすることができます。

新着コメント

早稲田大学 基幹理工学部 情報通信学科 2021年11月20日

今まで自分に、遊び心を発信するという視点があまりなく、例を通して自分もそのワクワクを感じることができました。

特に、あがったアイデアをまずは実現してみる、という点について。自分のセクションで企画を検討する段階で、出た意見に対して「ああでもない、こうでもない」と思い悩むことも多くありました。

メンバーの意見をまず実現してみることは、各自のアイデアが実現されている実感を与えられつつ、実現することで得られる意外な発見もあると感じるので、取り入れたい姿勢です!