ワクワク大作戦で箱根駅伝を制したチームから学ぶ、仕事を楽しむ方法とは

2020.07.16

クレド6. 大変なことこそ率先して楽しむ。守るな、攻めろ!

サービス深化・成長に近道なし。大変なことこそ深化・成長のチャンス。悩みながらも楽しむことで人生が豊かになります。

ワクワクする目標を立て、達成を積み重ねていく。

「みなさん、ワクワクしましたか?」

これは、2015年、青山学院大学が箱根駅伝で悲願の優勝を果たした際の、監督のセリフです。106.9kmに及ぶ、決して楽とは言えない闘いの中で、チームのスローガンは「ワクワク大作戦」でした。

「ワクワク、ドキドキさせるレースで、自分も楽しみながら、見る人を楽しませたい」、と付けられたこのスローガンからは、「大変なことを楽しむ」という姿勢を感じました。

聞いているこちらまでワクワクしてきますが、この作戦の中に、「目標管理ミーティング」があったことをご存知でしょうか。これは、他者から言われる目標ではなく自分で目標を設定し、他者の客観的な評価を受けることで達成可能な目標に仕上げていくものでした。これはチームに好循環を生みました。一歩ずつ個々のレベルを上げ、それがチームのレベルを上げ、最後にはチームの目標が達成されるという具合です。

「これがどうワクワクなんだ!」と思った方、

これまでに、目標を達成した時に楽しさや満足感、幸福感を感じたことはありませんか?

実はこの感情は、ポジティブ心理学に裏付けされています。ポジティブ心理学とは、これまで人間の疾患とその治療法に偏っていた心理学を、より良い生き方をするにはどうすればいいか?ということにも目を向けて、発展させたものです。

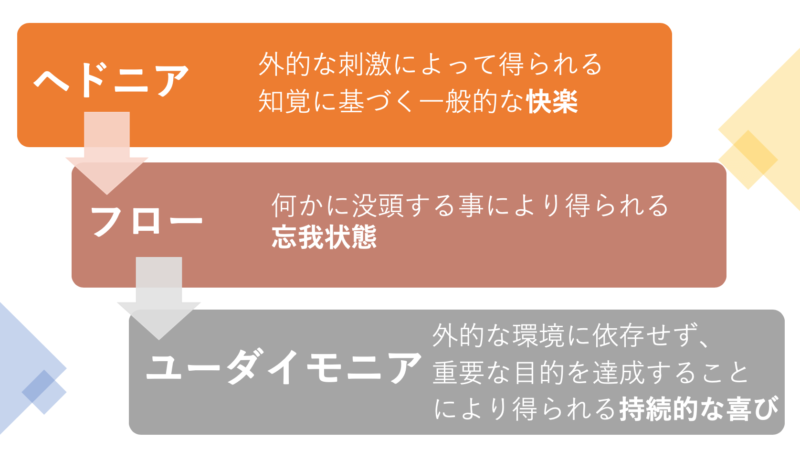

ポジティブ心理学では楽しさや幸せを3種類の分類にします。ヘドニア、フロー、ユーダイモニアの3つです。最後のユーダイモニアが、目標設定と深いつながりがあります。ポジティブ心理学のユーダイモニア(※)とは、「重要な目標をめざして働くことによる持続的な喜び」のことです。ユーダイモニアを得ることは、内部から喜びやワクワク生まれる状態を生み出していることと同じです。そのため、ワクワク感や喜びに持続力があると言われています。

※ユーダイモニアの語源はギリシア語のeu(良い)+daimōn(精神)。古代ギリシア哲学においては、美徳と幸福との関連について議論されてきた。

「ワクワク大作戦」を掲げた選手たちは、チームで優勝するという大きく重要な目標に向かって、自分の目標を丁寧にクリアしていくことで、ワクワクする体験を積み重ねていきました。だからこそ、本番でも目標をクリアする自分の姿がイメージでき、ワクワクする走りができたのではないでしょうか。

このように、目標を設定して達成していく時に得られるワクワク感というのは、箱根駅伝のみならず、あらゆる仕事に言えることだと思います。

みなさんもぜひ、活用してみてください。

プロジェクトメンバー、そして社会人としてどう生かすか

私はこれから、適切な目標を設定し達成することで、ワクワクしながら、チームのレベルを上げることに貢献していきたいと思います。

具体的には、A&PROでは、成長のためのツールとしてGmap-cというものがあります。自身の課題と原因、そして対策までをロジカルに考え、活用するものです。原因を深掘りするのは簡単ではないこともありますが、考えることをやめず、丁寧に活用していこうと思います。それによって目標を一つずつクリアし、ユーダイモニアを自ら獲得するよう努めます。

また、今後後輩ができた際には、彼らがユーダイモニアを獲得できるようにしたいと思います。そのためにも、彼らの目標と現状を洗い出した上で、目標に至る階段を共に探すような人間になれるように、力を付けようと思います!

須賀渉大