やるべきことに追われず、やりたいことをする。

2024.06.01

今月の研修:社会人として持つべき習慣(公的成功)

はじめに

「最近はゼミでのタスクが多く、やりたいことをする余裕がない……。」

「会社でのルーティンワークが多すぎて、やりたいことができない……。」

やるべきことに忙殺され、本来やりたいことができない。学生も、社会人も抱える共通課題だと思います。

皆さんは、その原因を考えたことはありますか?

やるべきことに追われる日々を繰り返してはいないでしょうか?

心の中で少しでもモヤモヤを感じた方、やるべきことに追われず、やりたいことをするための解決策を考えましょう。

時間の使い方を分析する

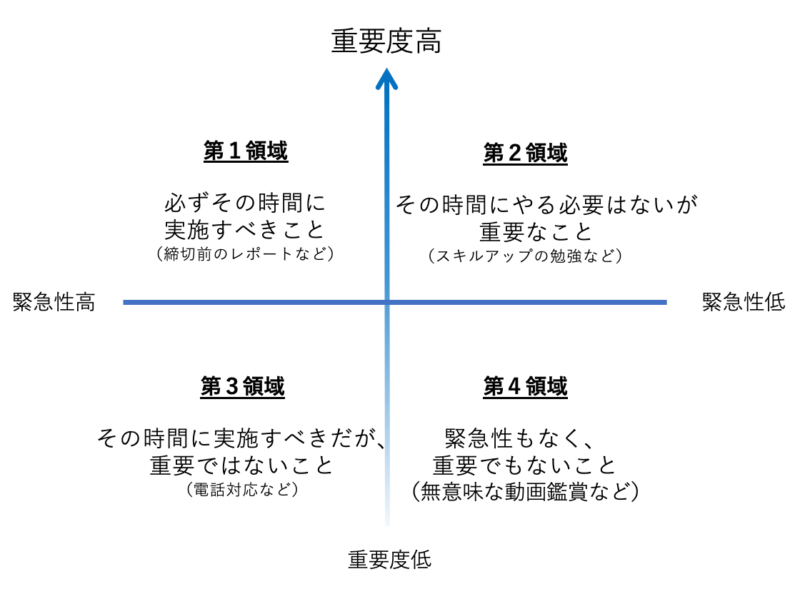

早速ですが、皆さんの時間の使い方を分類してみたいと思います。それに当たって、一つフレームワークをご紹介します。使った時間を、重要度と緊急性で4つの領域に分類するというものです。以下の画像を見てください。

4つの領域にスケジュールを分類することができます。

- 第1領域:必ずその時間に実施すべき重要なこと(緊急性高、重要度高)

- 第2領域:その時間にやる必要はないが、重要なこと(緊急性低、重要度高)

- 第3領域:その時間に実施すべきだが、重要ではないこと(緊急性高、重要度低)

- 第4領域:緊急性もなく、重要でもないこと(緊急性低、重要度低)

上記の分類を参考に、是非一度頭の中でこの1週間の時間の使い方を振り返ってみてください。

第1領域が多い、第4領域が多いという方、危険なサインが出ています。

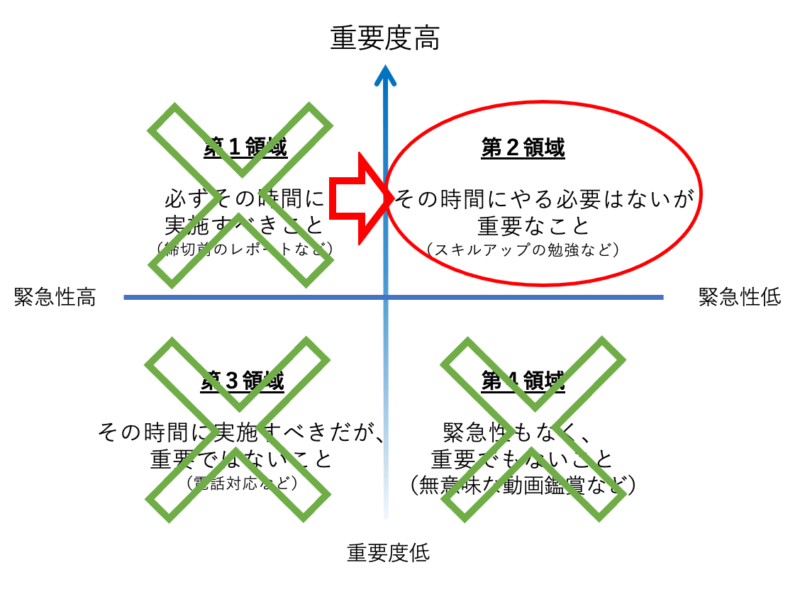

ここで目指すべきは、第2領域である「その時間にやる必要はないが、重要なこと」を増やし、他の領域の時間を減らすことです。

第2領域で過ごすことで、

- やるべきことを早めに終わらせられる。

- 緊急対応を余裕を持ってできる。

- やりたいことに余裕を持って取り組むことができる。

という良い循環を作ることができます。第2領域を増やすことで、「忙しくてやりたいことができない……」の状態から脱出することができるのです。

第2領域で過ごすための方法はシンプルで、「締切がわかっているといった第1領域(緊急性高、重要度高)になりうる内容を、事前にスケジューリングして第2領域(緊急性低、重要度高)で実行し、かつ重要度の低い第3領域、第4領域の時間を削減するように自己管理する」です。

言葉で並べると簡単なことです。皆さんも一度は、やるべきことを綺麗にスケジューリングし、自己管理を徹底しようと考えたことはあるかと思います。そう、これらを考えることは誰にでもできるのです。

第2領域で過ごすために本当の難関であり重要なことは、スケジューリングといった考えることではなく、スケジュールの実行にあります。

スケジュールの実行方法

スケジュールが実行できない原因は、主に以下の2つです。

- スケジュールの実現可能性が低い。

- そのスケジュールが「やりたくないこと」である。

では、その解決方法について考えましょう。

実現可能性を高めるには?

「1. スケジュールの実現可能性が低い」については、本来実現可能な量に対して、スケジュールを詰め込みすぎていることが原因です。防止のためにすべきことは、「そのスケジュールが前もって実行すべき重要なこと(第2領域)なのか?」を自問自答することです。

第2領域の定義に立ち返りましょう。

- 第2領域:その時間にやる必要はないが、重要なこと

条件として、「重要なこと」という文言が入っています。皆さんにとって重要なこととは、どんなことでしょうか?バイトが重要だ、専攻の勉強が重要だ、ボランティアが重要だ、などの様々な価値観があるかと思います。

自分にとって重要なことは、自分だけが決められます。今一度、自分にとって重要なことは何か考えてみてください。

人生において唯一とも言える有限の資源「時間」を、本当に重要なことに使っていきましょう。その意識が重要度の低いスケジュールを減らし、スケジュールの実現可能性を高めます。

やるべきことを余裕持って実行しきるには?

「2. そのスケジュールが「やりたくないこと」である」の解決方法を考えます。

前提として、やりたくないことは、本当に重要なことなのか吟味する必要があります。重要でなければ、そもそもそれをスケジュールにしていることが問題です。

そうはいっても重要なことに直結する内容だが、感情的に「やりたくない」と感じることはあります。そんな時は、別のモチベーションを付加することが重要です。私が実践したことのある具体例を2つ紹介します。

- 人の目を感じながら実行する。

- 楽しいことと合わせて実行する。

「1. 人の目を感じながら実行する」は、例えばゼミの課題であればゼミの部屋にて実施する、といった誰かに見られている緊張感を生かした手法です。人の前では、誰もが怠惰なところを見せたくないと思うはずです。私の場合は、リーダーとして務める学生団体にて、会議の前の雑談で周りにやることを宣言して毎週進捗を話す、という手法を取っています。物理的に見られていなくても、精神的に見られていればOKです。

「2. 楽しいことと合わせて実行する」は、私の場合「スターバックスでコーヒーを飲みながら作業する」というのがあります。個人的にスターバックスの空間が非常に好きで、行くと決めるとテンション上がって朝でも起きられます。直感的に楽しいことをしながらも、結果的に第2領域の仕事が捗ります。何でも良いですが、直感的に楽しいことを組み合わせると第2領域で進めやすくなります。

最後に

やるべきことに追われず、やりたいことをするための解決策をここまで考えてきました。解決には、第2領域の時間の割合を増やすことが鍵です。これまで考えてきた方法を参考にして、第2領域で過ごす時間を増やし、有意義な時間を過ごしましょう。

今回の記事の内容を要約します。

- 第2領域で過ごすことが、やりたいことを実行する秘訣

- そのために事前にやるべきことはスケジューリング

- スケジューリングした予定は、はじめに本当にやるべきか吟味し、1:人の目があるところで実行する、2:楽しいことと合わせて実行する。

是非皆さんも実践してみてください。

A&PROでは、仲間とともに研修を通じてリーダーに求められる素養を学び、記事執筆を通じて学びの言語化・応用を実践しています。興味のある方は是非セミナーに参加してください!

研修で学んだこと

- 第2領域を増やすことで、緊急中毒から逃れ、生活にバランスをもたらす。

- Win-Winの人間関係を常に意識する。

- 相手を理解してから、自分のことを理解してもらうことで、協力してもらえる。

ログインするとコメントすることができます。

新着コメント

2021年02月06日

「実現の可能性が低いから第2領域で行動しない」というのは、私にとって斬新な考え方でした。振り返ってみれば本当にその通りです。また、「実現への道のりが遠い」、あるいは「結果を実感しにくい」こともスケジュール化できない理由だと思いました。

原因が分かればおのずと対策も見えてきます。私も自分なりに方法を考え、今本当にすべきことに注力していきたいです。

早稲田大学 基幹理工学部 2021年02月05日

山嵜が重要視している、決めたことをその通りに実行するために「人の目」「楽しさ」を活用する、ということはとても実践的な気づきでした。

プランは立てるけどもなかなか実行に移せない人々にとって有益な学びだとも思います。

普段から「自分ごと化」して実行まで大切にする山嵜からはいつも刺激を受けています。引き続きよろしくお願いします!

早稲田大学教育学部 2021年02月05日

山嵜らしいスケジュールを実践できないことをメカニズムで捉えており、とても学びのある記事でした。

特にスケジュールの実行可能性を高める事の重要性についてとても大きな学びを得ることができました。

私自身、緊急度と重要度が高い第一領域と緊急度も重要度も低い第四領域で生活しており、スケジュール通りに行動することができていませんでした。

しかし、この記事を読み、自分のスケジュールの実現可能性が低いことに気づきました。

たくさんの予定をスケジューリングするも、アイドルタイムを設けておらず、スケジュールが後ろ倒しになってしまうことが多くありました。これではセルフマネジメントができなくて当たり前ですね。

この記事にも書いている通り、ただスケジューリングするだけでは意味がありません。スケジュールの実現可能性を高め、実行しきるところまで徹底的に行うビジネスパーソンになりたいと思います。

そのため、今回の記事で学んだ実現可能性を高めるために、年単位、月単位、週単位で何を目標に吸えるのかを確認し、今一度自分が何に時間を使うべきなのかを考えていきたいと思います。

早稲田大学 商学部 2021年02月05日

山嵜とはキャリア支援団体でチームが同じですが、約束を必ず守る誠実な人です。第2領域に生きるということは当たり前のように思えますが、いざ実践するとなると、非常に難しいです。

①優先順位をつける②計画を立てる③自分を律して実行する

の3段階に分けて記事では説明しています。私は③ができていないのだと思っていましたが、山嵜の記事を読んで実は②の部分、つまり実現可能性のある計画を立てられていないのではないか?と気づくことができました。今後はスケジュールにアイドルタイムを設けて、実現可能性を高めたいと思います。

2024年06月01日

「いかにしてスケジュールを実行するか」

少し耳が痛い話ですが、向き合わざるを得ないですよね。

「やりたくないこと」について

ストレートに言語化されているのが新鮮で面白かったです。

苦手な分野や負荷が大きいものなど、

やりたくない理由は人それぞれだと思いますが

それが「重要である」ケースは意外と多いと感じます。

やり始めてしまえば思いのほか早く終わったり、

良い学びや経験につながったり、知らぬ内に力がついていたり。

できる人は意外と少なく自分の武器になったり。

やって良かったと感じる経験も多いです。

実はメリットがたくさんあり、

これとどう向き合うかが、肝心なのかもしれないと気付きました。

私もきっかけ作りに励みたいと思います*